Sarah Hermans: un médecin en Afrique du Sud

Sarah Hermans travaille depuis 2013 en Afrique du Sud . Elle explique les contours des soins de santé dans ce pays féérique.

Erik Derycke

Sarah Hermans a étudié la médecine à la KU Leuven. Après ses études, elle a pu suivre une formation en médecine générale au sein du NHS en Angleterre. « J’ai trouvé cela tellement intéressant que j’y suis finalement restée dix ans. La première ligne y est très bien organisée, avec des équipes multidisciplinaires. Les infirmiers assurent le suivi des malades chroniques et prennent en charge les petits problèmes, de sorte que, comme généraliste, vous ne voyez que les patients qui ont réellement besoin d’un médecin. »

La Dre Hermans a toutefois également constaté les inconvénients du système 'anglais'. « La charge de travail y est énorme. Vous disposez de dix minutes par consultation, et pour certains problèmes, c’est tout simplement trop court. Et il y a aussi les fameuses listes d’attente interminables pour les opérations. »

Vers l'Afrique

Lorsque Sarah Hermans est tombée enceinte, elle est revenue en Belgique pour se rapprocher de sa famille. Elle a d’abord travaillé auprès d’un médecin solo à Bruxelles, puis dans des maisons médicales de quartier à Alost et à Anvers. « Mais je n’ai pas trouvé ma place ici. Il faut savoir que je savais déjà, à l’âge de six ans, que je voulais devenir médecin en Afrique. Après cinq ans en Belgique, j’ai compris que je ne devais pas attendre d’avoir soixante ans pour réaliser ce projet. »

« Dès l’âge de six ans, je savais que je voulais devenir médecin en Afrique. »

Elle a complété une formation en médecine tropicale à Anvers, puis a déménagé en 2013 en Afrique du Sud. À l’époque, le pays recrutait très activement des médecins étrangers. Sarah Hermans a d’abord atterri à Hamburg, un petit village de la province du Cap-Oriental.

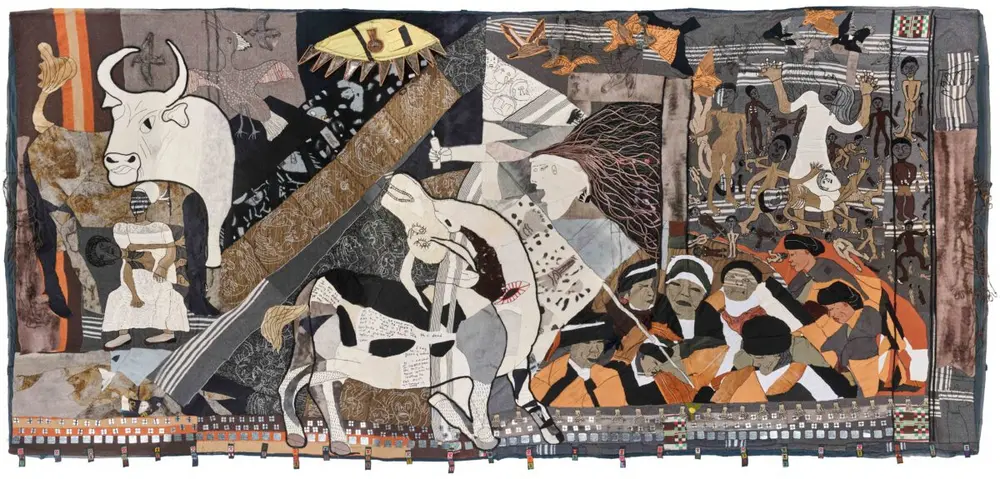

« J’y ai travaillé pour la Keiskamma Trust, une ONG active dans quatre domaines : l’art, la musique, l’éducation et la santé. Ils y avaient un programme de community health workers, une école de musique pour les jeunes, un centre éducatif et un projet artistique pour les femmes. De là est née la Keiskamma Guernica, une tapisserie monumentale qui, telle une version africaine de la Guernica, a voyagé à travers le monde. »

Hamburg était un endroit très sûr, avec une forte présence de volontaires internationaux. « Ce n’était certainement pas représentatif de l’Afrique du Sud, mais cela montre bien qu’un changement dans la société est possible », explique la Dre Hermans. « Comme médecin, toutefois, je restais sur ma faim. Il était difficile d’atteindre les patients atteints de tuberculose ou de VIH. Dans les cliniques, je ne soignais que des patients souffrant d’hypertension et de diabète. »

Sarah Hermans s’est donc rendue à Ngwelezane, une ville située sur la côte est, dans la province du KwaZulu-Natal. « Là, j’ai travaillé dans ce qu’on appelle un hôpital tertiaire. Les soins y sont organisés différemment qu’en Belgique : la médecine générale y existe à peine. La première ligne est constituée de cliniques locales où un infirmier prodigue les premiers soins. Une fois par semaine ou par mois, un médecin vient pour les cas plus graves. La deuxième ligne correspond aux district hospitals, et ce qui ne peut y être pris en charge est référé à un hôpital tertiaire. »

À Ngwelezane, la Dre Hermans a d’abord travaillé aux urgences et en médecine de famille. Elle s’est ensuite perfectionnée comme assistante-anesthésiste. « C’était une compétence que je n’avais pas et qui peut s’avérer incroyablement utile. »

Un hôpital pour 110.000 habitants

Depuis 2021, Hermans travaille au Manguzi Hospital, un hôpital de district de 300 lits situé dans le nord de la province du KwaZulu-Natal, à une demi-heure de la frontière avec le Mozambique. L’hôpital dessert une zone à peu près aussi grande que la province de Luxembourg, avec 110.000 habitants. Il dispose notamment d’un service d’urgences, de trois blocs opératoires, d’une grande maternité avec une unité néonatale, de pédiatrie, de psychiatrie, d’une polyclinique et d’un service dédié à la tuberculose.

« Grâce à mes connaissances en anesthésie, je travaille ici dans l’unité de soins intensifs intermédiaires (high-care ward) et au bloc opératoire. Nous avons une équipe motivée de vingt médecins et une bonne collaboration avec les infirmiers et l’équipe paramédicale. Le burn-out ou l’indifférence, que l’on constate dans beaucoup d’autres endroits, ne sont pas un problème ici », explique la Dre Hermans.

Les pathologies au service de chirurgie sont très variées. « Nous réalisons beaucoup de césariennes et nous voyons environ une fois par semaine une grossesse extra-utérine. Il y a aussi des amputations liées au diabète, des brûlures, des circoncisions et des stérilisations, ainsi que des appendicectomies si elles ne sont pas trop compliquées. Nous voyons également beaucoup de traumatismes : accidents domestiques, mais aussi de graves violences, des coups de couteau ou encore des bagarres où l’on se bat à coups de bouteilles de bière… »

L’hôpital ne dispose pas d’un service de soins intensifs (ICU). Mais parfois, il faut faire des choix, dit Sarah Hermans. « L’hôpital de référence de Ngwelezane se trouve à quatre heures de route. Cela ne sert à rien d’y transférer un patient si vous pensez qu’il ne survivra pas au trajet ; dans ce cas, vous essayez de le sauver vous-même sur place. »

La prévention très difficile

Après plus de dix ans en Afrique du Sud, Sarah Hermans a une bonne vision de la charge de morbidité dans le pays. Le VIH est la première maladie. La prévalence dans la population générale est de 17 % ; chez les jeunes sexuellement actifs, elle dépasse les 30 %, dit-elle. « En principe, l’accès aux antirétroviraux est bien organisé. Mais le tabou autour de la maladie reste un énorme problème. Les femmes n’osent pas en parler à leur mari, ou inversement. Essayez donc de prendre vos médicaments si vous devez garder le secret… Il y a aussi toujours une forme de déni du sida. »

L’obésité, le diabète et l’hypertension sont également très fréquents. « La prise en charge du diabète est pratiquement impossible ici. L’insuline est disponible, mais presque personne n’a de frigo à la maison pour la conserver. De plus, il faut beaucoup d’éducation pour apprendre à utiliser une seringue d’insuline. Résultat : presque personne n’en reçoit. On voit donc régulièrement des amputations, des insuffisances rénales et des AVC. »

Les accidents de la route sont aussi beaucoup plus nombreux qu’en Belgique. « Il y a à peine des contrôles policiers pour la conduite en état d’ivresse. Et quand il y en a, l’agent peut généralement être acheté. Ce que nous appelons ‘ivre’, ici c’est seulement tipsy (éméché), et ce qu’ils appellent ‘drunk’, pour nous, ce serait quasiment l’état de stupeur. »

Les brûlures graves sont également fréquentes. « Les gens vivent dans de très petites maisons où toute la famille partage une seule pièce. Nous devons très souvent soigner des enfants qui, en jouant, renversent une casserole d’eau bouillante sur eux. »

Hermans observe aussi de nombreux cas de cancer du col de l’utérus (lié au sida). « Il existe une campagne de prévention et des frottis sont effectués. Mais l’extrême pauvreté limite l’accès aux soins. Par exemple, il n’existe aucun système pour contacter les patientes en cas de résultats anormaux. Dans les zones rurales reculées, il n’y a même pas de réseau mobile, encore moins d’internet. »

« Les soins préventifs sont de toute façon très difficiles ici. Essayez de manger sainement quand vous avez à peine de quoi survivre. Dans les zones rurales, les gens cultivent encore eux-mêmes des épinards, des cacahuètes ou du maïs, mais la plupart mangent de la bouillie (pap) tous les jours. Et si jamais ils ont un peu d’argent, ils se font plaisir avec un soda ou une boisson énergisante. »

Le suivi des femmes enceintes et les campagnes de vaccination pour les enfants, en revanche, bénéficient d’une attention particulière. « C’est une priorité politique. S’il arrive quelque chose de grave lors d’un accouchement, vous êtes assuré de subir une enquête sévère. À moins qu’il ne s’agisse d’une femme venue du Mozambique : dans ce cas, ce n’est pas considéré comme aussi grave. »

Médecin salarié

En tant que médecin dans un hôpital public, Sarah Hermans travaille comme salariée. Les hôpitaux sont financés par des budgets fixes – dont la plus grande partie est allouée aux hôpitaux tertiaires. « La prévention et les cliniques locales reçoivent toujours moins de moyens. Alors qu’avec le coût d’une opération compliquée, on pourrait obtenir bien davantage en première ligne. Mais ce sont des choix politiques. »

Pour les patients les plus pauvres, les pensionnés et les invalides, les soins sont entièrement gratuits. Les autres paient une contribution personnelle, proportionnelle au revenu. « Un patient doit par exemple payer 100 rands (environ 5 euros, NdlR) de sa poche. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas se le permettre – le salaire horaire minimum est ici de 16 rands – ou ont d’autres priorités. Les médicaments sont totalement gratuits, mais le patient doit acheter lui-même un glucomètre. Un tel appareil coûte 100 rands, et beaucoup de gens n’ont tout simplement pas cette somme. »

Très excitant

Malgré les défis et les moyens limités, Sarah Hermans tire une énorme satisfaction de son travail. « Au début, j’ai souvent été désespérée. Mais il faut continuer, et ainsi on gagne en confiance. Vous faites une différence pour les gens que vous pouvez aider. Et pour ceux pour qui il n’y a plus d’espoir, vous pouvez offrir votre temps et votre attention. C’est parfois le plus beau cadeau que vous puissiez donner. »

« Et puis il y a la mentalité africaine. Cela peut sembler un cliché, comme sur ces photos d’ONG où l’on voit des enfants afficher leur plus beau sourire. Mais ce sourire, ici, vous le voyez chaque jour sur le visage de tant de personnes. Ici, on chante et on danse tous les jours. »

« Aux personnes pour qui il n’y a plus d’espoir, tu peux offrir ton temps et ton attention. C’est parfois le plus beau cadeau que tu puisses donner. »

Les gens ne se plaignent pas non plus, mais sont immensément reconnaissants pour ce que vous pouvez faire pour eux. « Quand un patient en Angleterre devait attendre cinq minutes parce qu’une consultation avait pris du retard, je me retrouvais face à une mine renfrognée. Et si, en Belgique, vous engagez spontanément la conversation avec un inconnu dans le bus, on vous prend pour un candidat à la psychiatrie. Ici, c’est normal d’être aimable. En Afrique du Sud, je n’ai encore jamais ressenti la moindre hostilité parce que je suis blanche. Je ne m’y attendais pas, vu l’histoire de l’apartheid. »

Exit PEPFAR

Au début de cette année, le président américain Donald Trump a supprimé le financement de PEPFAR, un programme international de lutte contre le sida. PEPFAR représentait 17 % du budget consacré à la lutte contre le sida en Afrique du Sud.

« Dans notre hôpital, nous n’en ressentons aucun effet, car nous sommes directement financés par le gouvernement sud-africain. L’impact de cette décision sur le secteur public est donc limité », explique Hermans. « Mais pour les ONG qui travaillent avec des publics cibles comme les homosexuels, les prostituées et les jeunes, le financement de PEPFAR était crucial. De même, les organisations actives dans la recherche en dépendent largement. »